Author

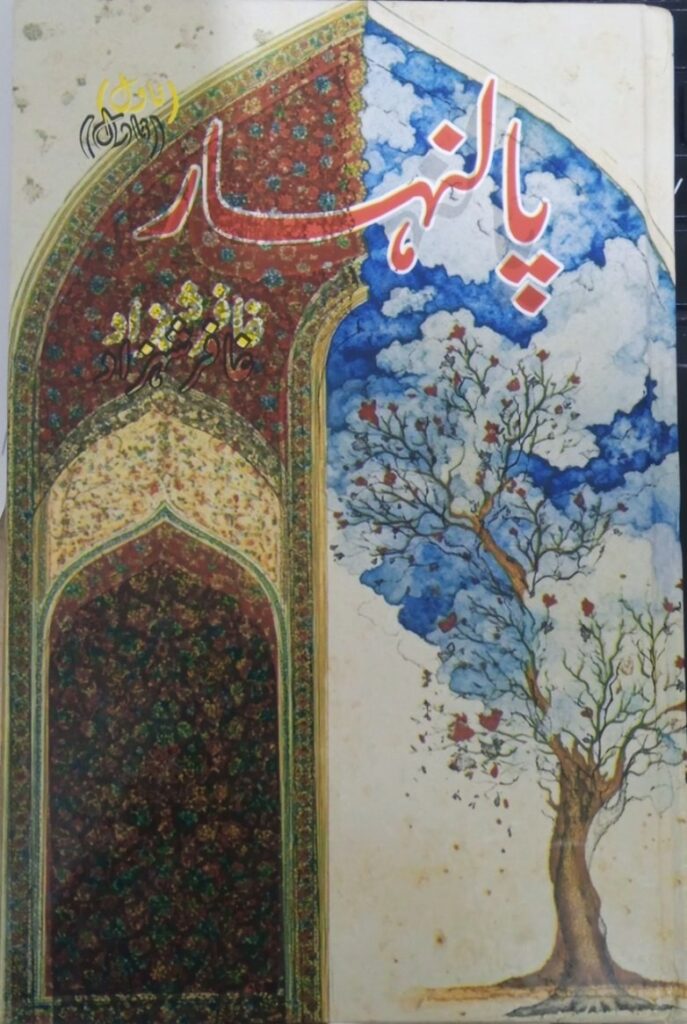

بسا اوقات ہم فکشن لکھنے والے کسی موضوع کے کچھ اِس طرح اسیر ہوتے ہیں کہ بات کہنا بہت ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ مشکل بھی ہو جاتی ہے اور جو بات کہنی ہوتی ہے اُس کے اتنے پہلو سامنے آجاتے ہیں کہ ایک جینوئین لکھاری کے لیے کسی ایک پہلو کو نظرانداز کرنا بھی مشکل ہوجاتاہے۔ لکھاری کے ذہن میں اُبھری صورتحال سے جُڑے بہت سے عوامل آپس میں یوں گُندھے ہوتے ہیں کہ ایک بات بھی رہ جائے تو لکھاری خود ہی اپنی تحریر کے بارے عدم اطمینان کا شکار ہو جاتاہے۔ اُس وقت تو لکھنا مزید مشکل ہو جاتا ہے جب بات زمانوں پر محیط ہو جائے۔ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کردار ڈالتے چلے جایئے اور بات آگے بڑھاتے جایئے جیسے “آگ کا دریا”، “کئی چاند تھے سرِ آسمان” اور “اساس ” میں ہوا ہے۔ ایسے میں ناول کی تکنیک بہت اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ لکھا کیسے جائے۔ ڈاکٹر غافر شہزاد کے سامنے اپنا ناول” پالنہار” لکھنے سے پہلے کچھ اسی نوعیت کے متعد د سوالات نے جنم لیا ہوگا کہ اِس ناول کو لکھا کیسے جائے۔ بلکہ مجھے تو یہ بھی احساس ہوا ہے کہ ناول لکھنے کی تتکنیک والے سوال سے پہلے ڈاکٹر غافر شہزاد کے سامنے یہ سوال بھی آیا ہوگا کہ لاہور کی بادشاہی مسجد کے موضوع کو لے کر لکھا کس صنف میں جائے۔” مسجد قرطبہ” نوعیت کی کوئی نظم لکھی جائے، فن تعمیرات کے حوالے سے کچھ لکھا جائے، مذہبی حوالے سے کچھ لکھا جائے یا کوئی تاریخ کی کتاب لکھی جائے کیونکہ اُن کا ماضی کا کام یہ بتاتا ہے کہ وہ شاعری سے لے کر فن تعمیر اور تاریخ پر یکساں دسترس رکھتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق اُن کے ذہن میں ابھرنے والے خیالات کچھ اِ س پیچیدہ انداز میں آئے ہوں گے کہ ناول کا کرافٹ ہی اُس سب کو سنبھال سکتاتھا جو کچھ وہ کہنا چاہ رہے تھے۔ اس لئے برملا یہ کہا جاسکتا ہے کہ ڈاکٹر غافر شہزاد کا نیا ناول” پالنہار” اپنے موضوع اور تکنیک کے حساب سے کچھ اِس نوعیت کا ہے کہ اِسے ڈاکٹر غافر شہزاد ہی لکھ سکتے تھے۔ اِس موضوع اور اِس تکنیک سے لکھنے کے لیے کوئی ایسا فرد چاہیے تھا جو لکھاری ہونے کے ساتھ ساتھ فن تعمیرات کا ماہر ہو، ریاستی مشینری کے کا م کرنے کی سمجھ رکھتا ہو، تاریخ پر گہر ی نظر بھی رکھتا ہو؛ علاوہ ازیں مقدس مقامات سے جُڑی عوامی عقیدت کے بارے بھی آگاہی رکھتا ہو۔ اِس ناول کا مرکزی کردار بادشاہی مسجد ہے جبکہ دیگر کرداروں میں انسانی کرداروں کے علاوہ مختلف عہد بھی کردار کے طور پر ناول نگار نے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ بادشاہی مسجد کے حوالے سے ہر عہد کا برتاؤ پہلے والے سے مختلف تھا۔ ان زمانی کرداروں میں مغل عہد، سکھ عہد، برٹش راج اوراُس کے بعد پاکستانی دور کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ناول پڑھتے ہوئے صاف طور پر پرکھا جا سکتاہے کہ ہر عہد کی اپنی کیا ترجیحات تھیں۔ اورنگزیب کا مسئلہ داراشکوہ سے وابسطہ نشانات کو مٹانا تھاکہ جس جگہ یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی وہ دارا شکوہ کی رہائش گاہ تھی۔ سکھ سرداروں کو اپنی حویلیوں کے لئے قیمتی پتھر کی ضرورت تھی اس لئے اُن کے زمانے میں مسجد کے قیمتی پتھروں پر خوب ہاتھ صاف کیا گیا علاوہ ازیں اُن کے عہد میں بادشاہی مسجد کی حُرمت کا بھی خاطر خواہ خیال نہیں رکھا گیا، انگریز مذہبی تقدس کی حامل عمارات کو بغیر کسی چھیڑر چھاڑ کے کچھ اِس انداز سے چلانا چاہتے تھے کہ مسجد اپنی کفالت خود کرے۔ اِس ضمن میں انگریزوں نے جو اقدامات اُٹھائے اُنھیں تفصیل کے ساتھ اِس ناول میں بیان کیا گیا ہے۔ پاکستانی عہد اپنی تمام تر جملہ آلائشوں کے ساتھ کسی نا کسی طرح مسجد کی دیکھ ریکھ کا خیال رکھے ہوئے ہے کیونکہ یہ مسجد بہت سے لوگوں کے لیے پالنہار کا کام بھی کر رہی ہے۔ ناول کا پہلا نصف پاکستان کے ظہور سے پہلے کی بادشاہی مسجد کے بارے ہے جبکہ اگلا نصف پاکستان بننے کے بعد کی بادشاہی مسجد کے بارے میں بتاتا ہے۔

ناول کا آغاز ہی اِس بات سے ہوتا ہے کہ سرکار بزنس ماڈل بنانے والی فرموں سے ایک اخباری اشتہار کے ذریعے استدعا کرتی ہے کہ بادشاہی مسجد کے حوالے سے ایسا بزنس ماڈل دیا جائے جس سے بادشاہی مسجد کے انتظامی امور بطریق احسن سرانجام دیئے جائیں، مسجد کی تاریخی اہمیت اجاگر ہو، مسجد کی سالانہ آمد ن میں اضافہ ہو، ملکی اور غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں مسجد دیکھنے آئیں۔ اِس اشتتہار کو دیکھ کر ایک “ماڈرن وژن “نامی فرم بادشاہی مسجد کے حوالے سے ریسرچ کرواتی ہے۔ پورا ناول اُسی ریسرچ کے نتیجے میں اکٹھی ہونے والی معلومات کا مجموعہ ہے۔ ناول کا پہلا نصف زیادہ تر مسجد سے وابسطہ تاریخ اورفن تعمیر کے بارے میں ہے جبکہ اگلا نصف بادشاہی مسجد کے کسی سابقہ ناظم کی بِپتا پر مبنی ہے جسے سابقہ ناظم مسجد ایک کہانی کی شکل میں لکھتا ہے کہ اسے اپنی نو ماہ کی نوکری کے دوران کس کس نوعیت کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ناول کا پہلا نصف تاریخ اور فن تعمیر کی راہداریوں سے گزرتا ہے جبکہ آخری نصف پاکستانی سماج اور انتظامی ڈھانچے کی کمزوریوں کا اجاگر کرتا ہے۔ یہ ناول بہت ہی تفصیل سے بتاتا ہے کہ ہم سب کس طرح اپنے ہی اداروں کو جونکوں کی طرح چمٹے اپنا ہی خون پینے میں مصروف ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ناول اُن چند خوبیوں کو بھی اجاگر کرتا ہے جن کے سبب آج بھی یہ سماج کسی نا کسی طرح گرتا پڑتا آگے بڑھ رہاہے۔ ناول کے اختتام تک آتے آتے یہ ناول اِس بات کو جسٹیفائی کرنے میں کامیاب رہتا ہے کہ اس ناول کے مصنف نے اپنے اِس کام کے لیے ناول کی صنف کو کیوں چُنا۔ ناول کا موضوع اور تتکنیک ہمارے ناول کے روائتی موضوعات اور تکنیک سے کسی قدر ہٹ کر ہے لیکن انداز بیان کی سادگی کے سبب میری توقع ہے کہ قاری اِس ناول کے ساتھ چل پڑے گا۔